Mittlerweile wohne ich schon einige Zeit in meinem Neubau, aber von einem funktionierenden Internetaschluss bin ich nach wie vor meilenweit entfernt. In den ersten Wochen nach dem Umzug war das nicht so schlimm, da noch viele Kleinigkeiten erledigt werden mussten und der LTE-Router als Überbrückung ausreichend war. Inzwischen wäre es aber wirklich an der Zeit, dass der FTTH-Anschluss (Fibre to the home) in Betrieb geht.

Bisher hatte ich mit der Deutschen Telekom keine schlechten Erfahrungen gemacht, im Gegenteil. Meine letzte DSL-Neubestellung klappte reibungslos und war nach wenigen Tagen und ohne Probleme geschaltet. Davon kann ich dieses Mal nur träumen. Nach 14 Monaten habe ich immer noch kein Internet. Stellt euch das mal vor, das ist über ein Jahr und ein Ende ist nicht in Sicht! Nachfolgend eine kurze Übersicht der bisherigen Ereignisse.

Alles begann am 15.05.2018 mit der Beantragung des FTTH-Hausanschlusses über unseren Netzversorger LVN. Dieser kümmert sich um die koordinierte Bauweise und den Mehrspartenhausanschluss. Neben Strom wird gleichzeitig auch Gas und Telkommunikation in das Haus gelegt. Damit wird verhindert, dass jeder Grundversorger selbst tätig werden und im dümmsten Fall dreimal gegraben werden muss. Am 01.06.2018 erhielt ich von der Telekom dann die Auftragsunterlagen für Ihren Hausanschluss. Diese habe nach einigen Tagen unterschrieben zurückgesendet. Am 14.06.2018 hat die Telekom mir den Eingang der Unterlagen bestätigt. Soweit so gut.

Für Anfang September war der Estrich geplant aber ich hatte seitdem nichts mehr zu meinem Hausanschluss gehört. Allerdings sollte langsam der Gasanschluss kommen, da ich den Estrich schließlich nicht mit Strom heizen wollte. Also hab ich mich ans Telefon gesetzt, um den aktuellen Status zu erfahren. LVN teilte mir mit, dass die Antwort von der Telekom noch aussteht. Gas und Strom wären soweit geplant, ein Termin für die Mehrsparte kann allerdings erst geplant werden, sobald die Telekom ihr OK gibt. Die Telekom wiederrum meinte sie habe die Antwort an LVN schon vor Wochen gesendet. Nach zig Telefonaten konnte ich erreichen, dass sich ein Mitarbeiter von LVN direkt mit einem Telekom-Mitarbeiter kurzschließt und das Problem klärt.

Der Mehrspartenhausanschluss wurde schließlich am 31.10.2018 erstellt, sieben Wochen Verzögerung musste ich hinnehmen. Wengistens hatte ich jetzt das Glasfaserleerrohr im Keller.

FTTH (Fibre To The Home)

Am 05.11.2018 erhielt ich von der Telekom die Info, dass die Vorbereitungen und Planungen jetzt vollständig abgeschlossen seien und sich die beauftragte Firma für die Herstellung des Hausanschlusses rechtzeitig bei mir meldet. Der Hausanschluss wurde allerdings schon eine Woche zuvor hergestellt… Naja zur Belustigung ganz nett aber sonst hat mich der Brief schon etwas zweifeln lassen.

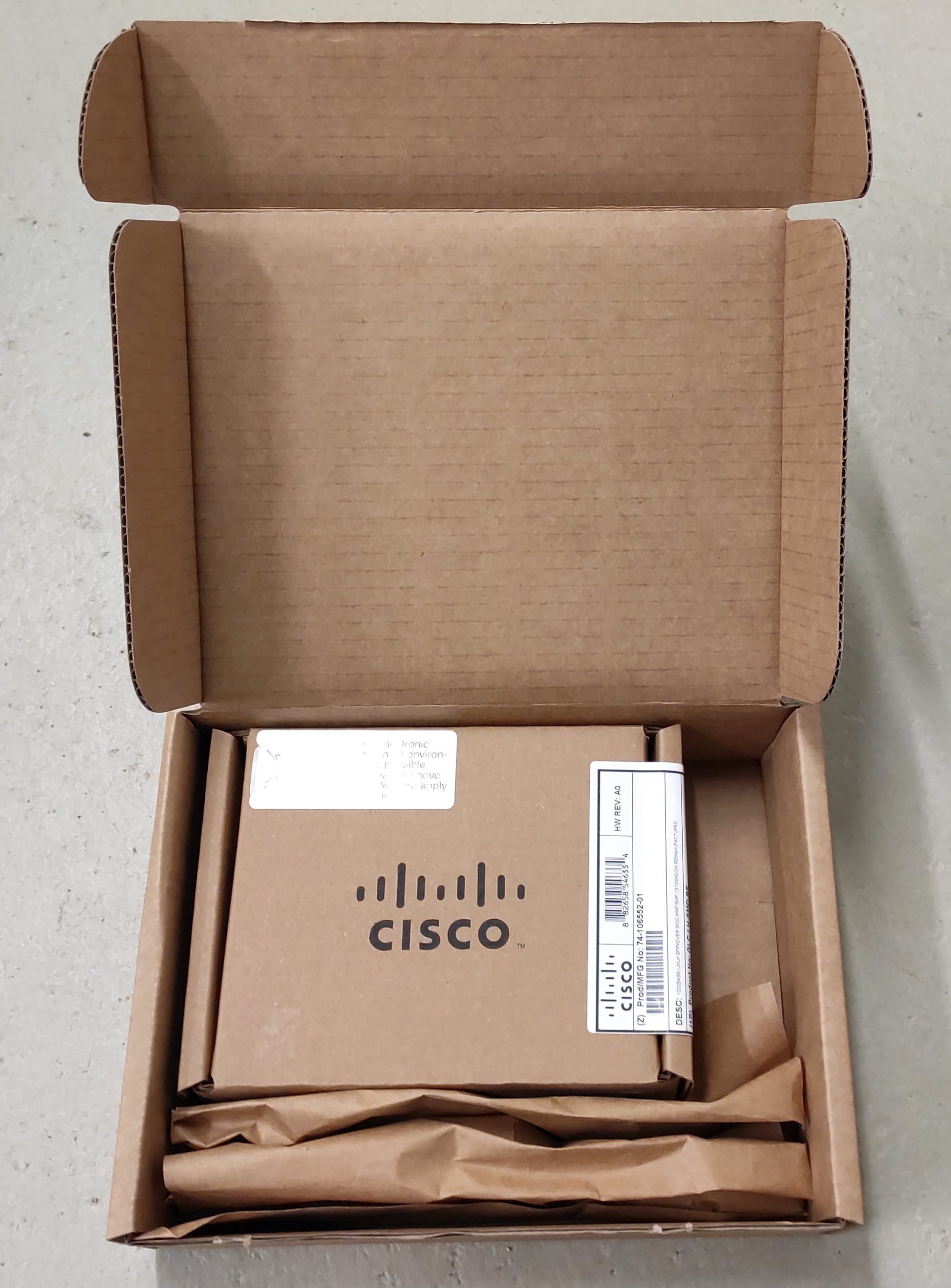

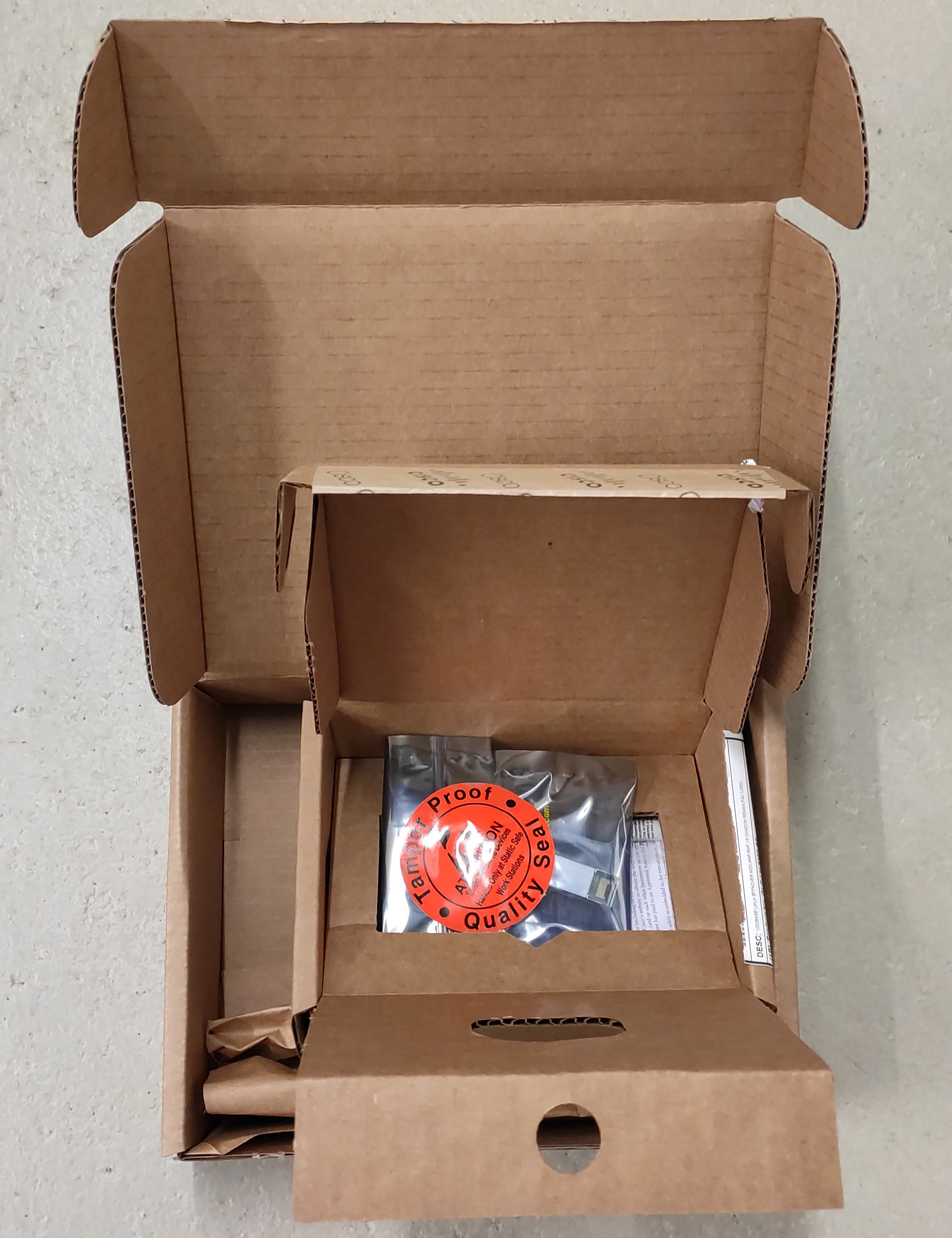

Aber egal. Nun sollte es zügig weiter gehen und ich machte etwas mehr Druck. Leider wusste die Telekom von der Erstellung des Hausanschlusses noch nichts und verwies mich immer nur auf den Subunternehmer, der noch die erforderlichen Unterlagen einreichen müsste. Dies war nach Rückfrage allerdings schon wenige Tage nach der Bautätigkeit erfolgt. Nach einigen Wochen Stillstand ging es dann weiter und ich erhielt am 18.12.2018 die Info, welche Firma das Glasfaserkabel vom Straßenverteiler in mein Haus einbläst, die Glasfaser-Teilnehmerabschlussdose (Gf-TA) setzt und spleist.

Aufgrund der Witterung konnte ich Firma erst am 17.01.2019 tätig werden. Im Haus bei mir passte alles soweit, aber dennoch gab es Probleme. Am Straßenverteiler kam noch kein Glasfaser an. D.h. ich hatte jetzt eine Glasfaserleitung vom Haus zum Straßenverteiler, aber von dort ging es nicht weiter. Na super. Der Straßenverteiler wurde im Zuge der Erschließung im Herbst 2017 gesetzt. Seitdem gammelt der also quasi leer vor sich hin…

Am 30.01.2019 erhielt ich von der Telekom ein Statusupdate. Spätestens jetzt bin ich vom Glauben abgefallen. Das war 1:1 derselbe Brief wie vom 05.11.2018!

Die kommenden Wochen und Monate habe ich gekämpft, um zu erfahren, wann der Straßenverteiler endlich erschlossen wird. Hier erhielt ich die Info, dass spätestens bis Mai alle Arbeiten erledigt sein sollten. Tatsächlich war der Subunternehmer mit den baulichen Tätigkeiten Anfang April fertig.

Ende März bin ich dann umgezogen und habe das Angebot den kostenlosen LTE-Routers wahrgenommen. Dies hat erfreulicherweise ohne Probleme geklappt. Einen neuen Status zu meinem Hausanschluss gab es nicht.

Am 06.05.2019 konnte ich den Vorgang soweit eskalieren, dass sich ein “Bauherrenmanger” meinen Fall ansieht und versucht eine Lösung für mich zu finden. Innerhalb von 14 Werktagen wurde mir ein verbindlicher Termin versprochen. Dies war am 27.05.2019 der Fall. Erstaunlicherweise hat sich niemand bei mir gemeldet. Weitere Telefonate ergaben, dass sich mein Anschluss gerade in der Dokumentationsphase befindet. Abermals wurde mir zugesagt, einen verbindlichen Termin zu nennen, wann mein Anschluss funktioniert.

Am 12.07.2019 war es soweit und ihr könnt euch denken was dann geschah, nämlich nichts. Wieder kein Termin. Nur eine ominöse SMS, dass sich der Anschluss immer noch in der Dokumentationsphase befindet.

Daraufhin beschloss ich diesen Artikel zu schreiben. Die Hoffnung, dass ein Telekom-Mitarbeiter hier vorbeischaut und den Artikel liest, ist zwar verschwindend gering, aber einen Versuch ist es wert. Außerdem dient dieser Artikel vielmehr dazu meinen Ärger und Frust Luft zu machen. Immerhin ist seit dem 17.01.2019 quasi nichts mehr passiert, also ein sagenhaftes halbes Jahr!

Achso: Drei anderen Familien in meiner Straße geht es ähnlich, alle noch ohne funktionierenden Internetanschluss. Nur falls jemand auf die Idee kommt, dass es sich um ein Einzelschicksal handelt ;-)

UPDATE:

Am 15.07.2019 habe ich “Telekom hilft” via Twitter kontaktiert:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Zwei Tage später hatte ich eine Antwort und am 18.07.2019 führte ich ein längeres Gespräch mit einer Mitarbeiterin, in dem ich nochmal die Situation schilderte. Am 21.07.2019 bekam ich die Info, dass mein Anschluss am 21.08.2019 geschaltet werden sollte. Tja was soll ich sagen, es hat funktioniert :-) Ein paar Tage später wurde noch die Gutschrift geregelt. Wirklich super, dachte ehrlicht nicht, dass es so gut funktioniert. Ein dickes Dankeschön an Telekom hilft!

Neueste Kommentare